El 26 de febrero de 1778 el sexto conde de Fernán Núñez, Carlos José Gutiérrez de los Ríos Rohán-Chabot, es nombrado embajador en la capital portuguesa. A nivel político, nuestro país todavía vive una relación distante con Portugal que sigue siendo aliada de Inglaterra tras afianzarse en la corona española la dinastía de los Borbones, y por tanto, la consideración de Francia como un país aliado. Carlos José de los Ríos, desempeñó este cargo hasta marzo de 1786, estando al frente de la embajada durante ocho años. La sede de la embajada era el Palacio de las Necesidades.

|

| Palacio de las Necesidades |

El hecho que más destacó durante su cargo fue la fastuosa doble boda celebrada en el Palacio del Rocío de Lisboa. El conde llevó a cabo las negociaciones para el casamiento en la primavera de 1785 de los siguientes nobles:

Gabriel Antonio de Borbón, décimo hijo de Carlos III, que casó con la primogénita del rey de Portugal, Mariana Victoria de Braganza.

Carlota Joaquina de Borbón, primogénita de Carlos VI, que casó con el futuro rey de Portugal, Juan VI. Carlota llegó a ser la reina de Portugal y estuvo acusada de conspirar contra su propio marido, que la aisló en un palacio en las afueras de Lisboa. Carlota estuvo también a punto de ser reina regente de España, mientras su hermano Fernando VII estaba apresado por los franceses.

|

| Carlota Joaquina y Joao IV |

El conde no solo se encargó de las negociaciones sino que costeó de su propio bolsillo ambas bodas, sin escatimar en detalles.Construyó un arco triunfal que el mismo diseñó, escribiendo las siguientes inscripciones en sus frontispicios:

CAROLO. III. MARIAE. I. PETRO. III.

CATHOLICO. ET. FIDELISS. REGIBVS.

PERP. VTRIVSQ. GENTIS. CONCORDIAE.

DVPLICI.SVOR.CONNVBIO. AVCTORIB.

CARLOTAE. REG. HISP. NEPT. ET. GABRIELIS.

EIVSD. F. CVM. IOANNE. ET. M. A. VICTORIA.

REG. PORT. EF. CONIVG. FAVSTISS. CDDCCLXXXV.

C.C. FERN. NUÑS. HISP. LEG. POPP. FEL. AVG. IMP.

La fiesta que se celebró en el palacio del Rocío contaba con más de tres mil quinientas velas de cera blanca en lámparas de araña y candelabros. Además sonó una ópera anónima, aunque se cree que fue escrita por el sexto conde, llamada Il ritorno de Astrea in terra, cuya música compuso Giuseppe Palomino, instrumentista de la Real Cámara. Esa noche cenaron más de trescientos invitados en mesas adornadas con centros traídos desde París.

Por último hizo acuñar una medalla conmemorativa cuyo anverso representa un altar antiguo sobre la que dos genios unen dos corazones. Himeneo, el dios griego de las ceremonias matrimoniales, coloca sobre ellos una corona de rosas y de mirtos. En el basamento se lee la fecha de los desposorios con la siguiente leyenda que demuestra la felicidad pública:

AVGVSTA.CONNVBIA. DIVTVRNAE. FELICITATIS. PIGNORA.

A lo lejos se descubren las vistas de las cortes de Madrid y Lisboa, en cuyas cortes se celebraron los desposorios, como se indica:

MATR. XXVII. MART.

OLYSIP. XII. APR.

|

| Medalla conmemorativa |

Una corona, formada por dos ramas de rosas y mirto, sujetas en sus extremos por un lazo, como símbolo de la unión, ocupa el reverso, y en el campo, se lee esta inscripción, destinada a dar a conocer en la posteridad el cariño y el celo del embajador a su soberano y a su patria:

GEMINATAM

POPULORUM

LAETITIAM

GRATULATVR

C.C.F.N.L.H.

El rey de Portugal quiso agradecer al conde su entrega con la boda y se puso en contacto con Carlos III, el cual autorizó al monarca luso para la entrega de un regalo digno de la categoría de un rey. Carlos José Gutiérrez de los Ríos rechazó dicho regalo. Carlos III insistió, en agradecerle de alguna manera las atenciones prestadas y acabó nombrándolo Consejero de Estado y ofreciéndole la embajada de Viena, la cual no fue aceptada, otorgándole en Marzo de 1786 la embajada de Londres, que había quedado libre tras dejarla el marqués de Almodóvar. Sin embargo, nunca la llegó a ocupar porque el conde de Aranda dejó en esas fechas libre la embajada de París, decidiendo Carlos III en último momento que el mejor para ocupar el puesto sería el conde de Fernán Núñez. El nombramiento fue a principios de 1787, pero hasta mediados de octubre no tomó posesión de la embajada.

Estas bodas no eran más que el propósito de recuperar la gran alianza entre Portugal y España, lo que se denomina históricamente como la Unión Ibérica, que ya sucedió en la época de los Austrias, en los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV.

Los inicios de Carlos José de los Ríos en la embajada no fueron fáciles. Portugal incumplía un tratado con Inglaterra del siglo XVII por el interés propio de seguir siendo su aliado. El tratado en uno de sus artículos dejaba claro cual era el número de barcos que podían entrar en los puertos lusos que eran refugio y escala de los piratas ingleses que continuamente atacaban los barcos que venían de América a España. Según el tratado, el máximo de barcos ingleses no debía ser mayor a seis, según los datos del embajador, en la ciudad de Lisboa el 20 de febrero de 1780 había hasta veinte navíos ingleses.

Con el Tratado de París de 1783 que puso fin a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y que Inglaterra firmó con otros países entre ellos España, se recuperaron muchos territorios que fueron conquistados por los británicos, excepto Gibraltar. En estas negociaciones intervino el sexto conde de Fernán Núñez, otorgándole Carlos III por todos sus logros y méritos, la Orden del Toisón de Oro, que fue incluido al escudo condal.

Con el Tratado de París de 1783 que puso fin a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y que Inglaterra firmó con otros países entre ellos España, se recuperaron muchos territorios que fueron conquistados por los británicos, excepto Gibraltar. En estas negociaciones intervino el sexto conde de Fernán Núñez, otorgándole Carlos III por todos sus logros y méritos, la Orden del Toisón de Oro, que fue incluido al escudo condal.

|

| Escudo ducal en la Plaza de Armas con la Orden del Toisón de Oro en el centro |

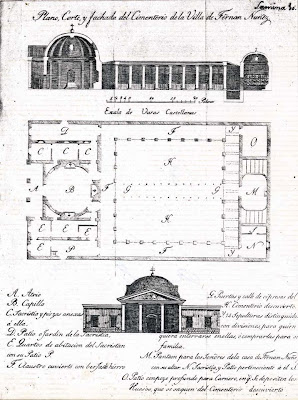

Antes de salir de la embajada portuguesa ocurrió en Peniche, cerca de Lisboa,el dos de febrero de 1786, el naufragio del navío San Pedro de Alcántara. El conde gestionó la repatriación de los heridos, el rescate de los fallecidos y de su tesoro. Su bienhacer fue recompensado económicamente y destinó dicha recompensa para la construcción del cementerio y la restauración del Hospicio de La Caridad de su villa de Fernán Núñez.

· Información editada procedente de:

- Vida de Carlos III. Carlos José Gutiérrez de los Ríos.

· Entradas relacionadas: